これは検索すれば沢山出てきます…が、オーディオ狂視点から為されたものは無さそうです。

どうもゲームかマイニングとかで使いがちな話らしいですが、複数のグラフィックボードを使うにはなかなか1台のATXでは厳しいので複数台の電源を必然使うことになります。ただ、これでマザーの電源をオンにしても24pinを使用してるメイン電源からしか電力は放出されません。何故か?

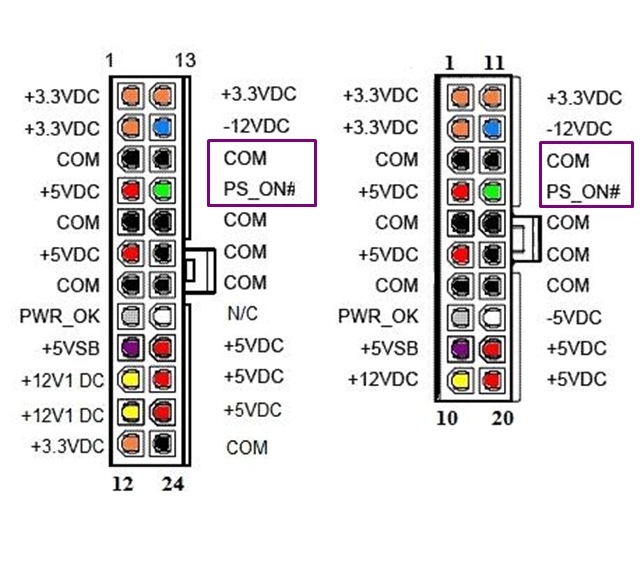

このアサインをご覧ください

24pinをさしてマザーの電源を入れるまでは実はこれらは電源を供給出来ません

- マザーの電源をONにするとPWR OKに電源が供給される

- するとPS ONがGNDに落ちる

- PS ONの電圧がそれによりTTL Low(GNDレベルに下がるってことです)になると全電力が放出される

という流れです。

要は2台目のATXはマザーでの2.が無いから動かないわけですね。そして方法はいくつかあります

1.連動ケーブルを買う

要は2台目のPS ONの線を1台目のそれの繋げてしまうやつです。一番シンプルで楽で素敵です!!!

…使わないでください。

ループで音質が悪化しがちです。おまけにグラボはATX、24pinやcpuはリニア…とかだとノイズがリニア領域まで流れ込みとてつもなく悪化します。てかこれオーディオ超えてエラーとか故障の打率に関わるのでは?でもPC畑のどんな頭の良い偉い人も思考がごっそり抜けててこういう方向に突き詰める人は居ないんですよね。どんな事にも言えることですが仕事でも趣味でも他の物を色々やることは大きな掛け算…SYNERGYが生まれると思います。

実際意外ですがバッテリーにしてからPCのトラブルがまるでないというか鋼鉄の用です。ノイズなのか供給速度なのか?

閑話休題

2.ピンを刺す

これが正解。

さっきの図でいうと15と16番をピンでショートさせます。クリップで『コ』の字にして差し込むだけ。

さて、では電源の入れ方です。死ぬ程簡単ですが。

- 2台共電源をONにする

- 先に2台目が繋がれているもの、グラボとかが点灯するが大丈夫です

- マザー、ON

- 起動

簡単ですね

なおPCをシャットアウトするときには2台目の電源だけは切ってください。PC側では操作不能なので骸と化すまでグラボに延々と電源を出しっぱなしの狂人になります。

“PC複数電源連動” への9件のフィードバック

あまり意識せず連動基盤を使って起動していましたので,ノイズの回り込みリスクの指摘は参考になりました。

※連動なケーブルは貧弱な作りのものしかないため,もともとリニア電源とマザーボードの間に接続して使用するのは避けていました。

とはいえ,ピンでショートさせるのは少し抵抗がありましたので,スイッチのようなものがないか調べたところ,Amazonで以下のようなスイッチが見つかりました(AmazonのURLは長すぎるので省略させていただきます)。

※別のメーカー名でも多数出品されていますが,同じ商品だと思われます。

「Katigan 24ピンのメスATX PSU PC電源スターター、テスターON/OFFスイッチ付起動ジャンパーリッジケーブル、50cm」

本日届いたのでさっそく使ってみましたが,簡単にATX電源単体でオンオフすることができ,便利です。

連動基盤を使っていたときは,しばしば連動ミスがあって元電源の入れ直しが必要でしたが,それがなくなっただけでも快適です。

私以外にもピンでショートさせるのは躊躇する方がいるかもしれないと思いましたので,参考に紹介させていただきます。

上の書き込みの補足です。

昨日注文して今日届いたのは,同じ商品だと思われますが別のメーカー名で1200円で売っていた在庫ありの「ilila-ree 24ピン ATX レッド LED 電源オン/オフスイッチ ジャンパーブリッジアダプター 編組ケーブル 21.5インチ (55cm)」です。

「Katigan 24ピンのメスATX PSU PC電源スターター、テスターON/OFFスイッチ付起動ジャンパーリッジケーブル、50cm」の方が676円と安いですが,納期が8月11日でした。

すみません。

視聴の結果を記載し忘れていました。

比較すると,連動基盤使用時の方が音がキツく,荒いと感じます。

連動ケーブル使用の場合だけでなく,連動基盤使用の場合でも,リニア電源へノイズが回り込んで音に悪影響が出る模様です。

PS_ON->GNDにジャンパつける? 手動で? タイトルは連動ですよね?www

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DV9343WL

製品を買ったわけじゃないけど

電源1で作動するリレーでPS_ONを電源2側のGNDに落としてるだけなので

こいつなら2つの電源のGNDを分離できるはず.

仮にGNDが共通であってもパターンカットすればいいかな?

一応, 責任上購入してみました.

案の定GNDはマスター&スレーブ電源で共通でした.

この写真は裏面に貼ってあるウレタンを剥がして撮影しています.

https://imgur.com/aeGvD98

ちなみにリレーはHK19F-DC12V-SHGです

https://imgur.com/a/rdDrBuX

一応動作を説明しますと

マスター電源Aのペリフェラル4pinの12Vが有効になった時点で

リレーが動作しスレーブ電源BのPS_ONがGNDに落ちて電源BがPowerONします

基板のネットリストは

リレーPin1 -> GND

リレーPin16 -> 電源Aのペリフェラル4Pinの12V

リレーPin9 -> 電源BのPS_ON

リレーPin13 -> GND

になってますので

リレーPin1 -> 電源AのGND

リレーPin13 -> 電源BのGND

だけに接続されるように改造します.

それぞれのGNDをアイソレートするには

1.赤丸の部分端子を周りのベタGNDからパターンカットして切り離します.

2.次に青線のようにペリフェラル4pinのGNDとリレーの赤丸端子(Pin1)を結線します.

これで, 基板上では電源Aと電源BのGNDをアイソレートできます.

が、しかし、これやっても実動作でGNDアイソレートは実現しないでしょうww

なぜなら、普通アナデジ回路のアートワークは,

アナログGNDとディジタルGNDはそれぞれ別ベタパターンで分けておき

どこか一箇所で細ーく結線するわけですが、

電源AをMB用,電源Bをグラボ用に分けたところでPCIeコネクタのDGNDで両電源のGNDは

しっかーり接続されちゃいますww

まったくの徒労に終わると思うので当方はやるつもりがありません.

ちなみに

スレ主さんの方法2のピンを手で挿したところで両電源のGNDがMB上のPCIeコネクタでしっかり接続されてしまうのは当たり前で、

この方法でアイソレートできるとも思えません

グラボをMBには接続せずThunderboltやらOCulinkやらで使ってMBとの間にはさらにディジタルアイソレータでも挿入する話なのかな?ww

横から済みません。よくわからなかったので教えてもらえないでしょうか。

ご紹介の連動基板(無改造)と記事本文にある連動ケーブルで、音に影響しそうな主な違いはなんでしょうか?

グランドループですね

MB側と連動基板でそれぞれGNDが接続されてしまうことですが

そもそもこれを気にする人がオーディオ用途にMB上のDACをまんま使ってるとも思えず.

普通にATX電源使って

外部DACのUSB I/Fでディジタルアイソレータとかで雑音対策すれば済む話ではなかろうかと?

ちなみに当方ではDALのPCI内蔵カードを今はなきアメリカのサウンドチェイサーから個人輸入して使っていた時期がありましたが

普通にATX電源使ってユーザが測定した実測データは外付けサウンドボックスよりはるかに優秀でしたし

実使用においてもスイッチング電源やらPC筐体内のディジタルノイズが聴感上悪影響を及ぼしているようには聞こえませんでした.

DALのPCIですとCard Deluxeでしょうか。

知人に勧められて聞いて衝撃をうけた記憶があります。

当時の私には高価かつオーディオや音楽に興味なかったのでそれ以上踏み込みませんでしたが。

その知人宅では大きなアウトボックスを繋ぐ別のカードも良い音を出していたましたね。G何とかだったような。

たしかここのブログ主のグルマンさんもCard Deluxeお使いだったような記述がどこかにありました。

なるほどグランドループなどPC側のノイズ等は問題ではなくUSB I/Fで解決可能という話だったのですね。

私はPC関連の話題は眺めているだけの状態ですが、

光USBケーブルに外部電源接続という完全に絶縁する構成も特に支持されていないようなので、

単なるPC-DAC間の絶縁が問題ではないようです。

またPC-DAC間のDDCで無対策PCの問題を解決する製品として逢瀬のデジリコが構想されていましたが、

実際に販売されたNU-DDCでは「トランスポート問題の緩和(注意:解決ではない)」となっているのでなかなか難しい問題のようです。

そのような状況の中で現在高評価となっているのがTaikoの高価格PCでPC内のノイズ対策を馬鹿みたいにやっているそうで皆さんPC内のノイズ対策が重要という認識のようですね。

逢瀬の開発者のyohineさんはXにいらっしゃいますので疑問点がありましたらたずねてみると技術的な言葉で議論できるのではないかと思います。

逢瀬のフォーラムやX上で議論していただけたら私も横から覗いて勉強させていただきます。

お詳しいようなのでもしよかったら教えてもらいたいのですが、

マザーボード内のGNDの構造や構成の一般的なものや個別例でこんなものがあった等の情報をお持ちではないでしょうか。

PCのマザーボード内では複数の電圧を扱い、電流量も部位によりかなり差がある状態で

更に複数の拡張I/Fも持つような状態なのでGNDも何らかの構造を持っているのではないかと想像しているのですが、

そのような情報を見つけられておらず。

(話によっては複数電源によって発生する危険性とかもあるかも?)