Rick Schulzという超天才エンジニアによるhigh fidelity cablesという偉大なメーカーが”あった”

あったと言うのは

アメリカからカナダに夜逃げしたからである(二度目)

マークレビンソンの如く天才的能力と経営力は噛み合わない事が多い

奥行き、音数、SN、歪みの少なさなど基礎性能はここのミドルクラスで他社の最高額ケーブルを小指で粉砕する程強力だ

銅だの銀だのでは基礎性能スーパーパーマロイ導体とネオジウムによる新時代の電気伝達の思想には敵わない(全てを統一すると音楽性と響きの量という意味では部分的には銅のスタンダードなケーブルを入れて補完したくなる)

尋常ではない音質寄与にハマり気がついたら1000万円近くは購入していた…

- MC0.5シリーズ36本

- MC1シリーズ9本

- DH power conditioner

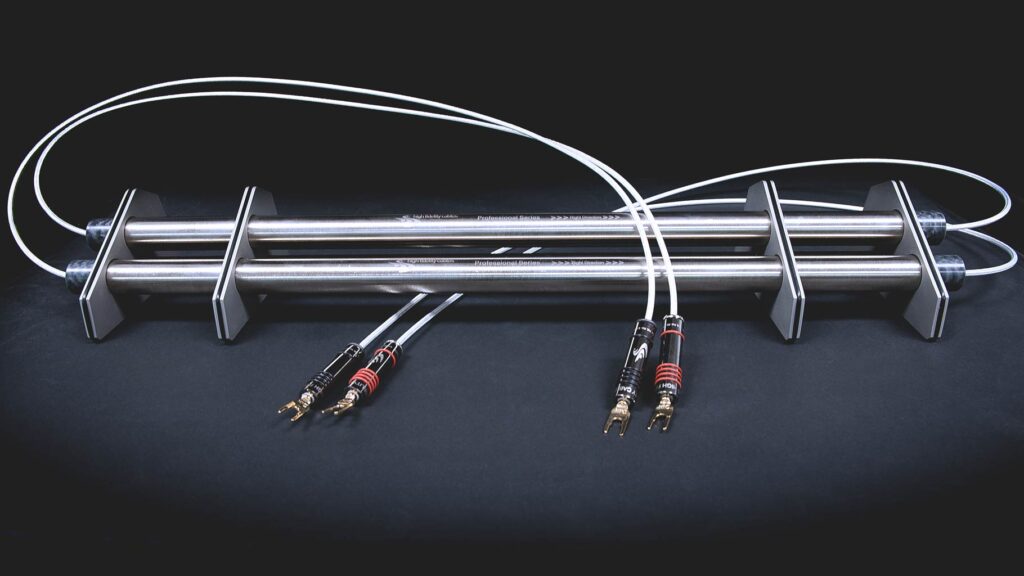

- professional シリーズSP.RCA.AC

- 幻のCT2ジャンパー

- デジケー沢山

- その他電源ケーブル山程

- もう何持ってるか把握出来ない

しかし高くはない…多分

特に電源関係は白眉で比類が無い

どのようなトランスやコンディショナーもコンポーネントに使うと問題が必ず起きる(と言い切れる程あらゆる電源機器を購入してきた)

それが全く無く、家電によるノイズ…田舎でも防げぬ毒すらも圧する暴力が磁力にはある

専用配線200V程度でド田舎マイ電柱3相200V以上の音質の電源が得られるのでやはり大いにアリだと思う

問題は磁力亡き後の世界をどうするか?

代替手段が見つからず、勧める物もない

まともな電源が値段度外視にしても無いのである

Rick Schulzが次のメーカーを創るか、さもなくば私が創るしかなくなってしまう

そんな面倒な事はしたくないので復活を祈りたい

“磁力の世界” への78件のフィードバック

すでにご存知かもしれませんが,現在Rick Schulz氏はaudioGonでカスタムケーブルの注文を受け付けているようです。

以下の商品説明には,「ご要望に応じて、マッチングしたカスタムケーブルを製作することができます。お問い合わせください。(DeepL翻訳)」と書かれていました。

https://www.audiogon.com/listings/lisb4heh-rick-schultz-custom-cable-apparition-rca-1m-interconnects

おお、このようなページが!

元気そうでなによりです笑

カーボンナノチューブ入りになったとかは聴いていましたがはてさて、どのような変化が出たのか…ケーブル研究師としては少し怖いですね

でも激しく気になります

困ったことに欲しい部分が見当たらないので…ここは電源ケーブルですかね…いやジャンパー(スーパーツイーターに使う)のほうが爆死は少ないかも

パテント見ながら自作とかできないですかね……?

NPS-Q45Tを基本どこにでも使っているのですが,グルマン氏があえて使うのを避けているところがあれば参考に教えていただけないででしょうか。

現在クロックケーブル,アースケーブル,バッテリーケーブル以外の接点には磁力汁を塗っている状況です。

※Audiogonを見たところ,いつの間にかRick Schultz Audioに名前を変えていて,磁力汁が40%OFFセール中でした。

https://www.audiogon.com/stores/draudio?member_name=draudio

避けているところ…無いですね

例え10mhzのクロックケーブルすら、一見ヤバそうですが良かったです。

そもそも接点や端子自体が高周波的に不完全なのでそれくらいで反射などは起きないようです

回答ありがとうございます。

何となく使うのを避けていましたが,クロックケーブルにも使って良かったということですので,試してみます。

Rick Schulz氏がLANケーブルに接続するフィルター的な製品を出したようですが,グルマン氏はどのように評価されますでしょうか。

安くはないので,効果が分からないのに買って試すには悩ましい金額です…

Rick Schultz Audio Shockwave Ethernet Device “ad with reviews”

https://www.audiogon.com/listings/lisbbi7d-rick-schultz-audio-shockwave-ethernet-device-digital

30日間の返金保証をしているようなので,試しに注文してみました。届いたら報告させていただきます。

実物は想像していたよりも大きく,本体部分は約4.5cm四方,長さ約15cmの角を取った直方体の筒で,全部で343gの重さがあります。

以下の感想はWindows版Roon1.8 Legacyで試聴した結果です。

(1)接続後

アクセサリー無しで聞いたあとに,アクセサリーを入れて比較試聴しました。

ノイズフィルター入りアクセサリーのように大幅に躍動感が減ったりはしませんでしたが,多少なりとも響きが減って音がスッキリし,大人しくなる方向への変化を感じました。

(2)約50時間経過~

アクセサリー有りで聞いた後に,アクセサリーを抜いて比較試聴しました。

時間経過で音の響きがかなり復活し,接続直後に感じた大人しくなるという印象は減りましたが,それでもアクセサリーが無い方が音の響きが豊かで濃く,聞いていて楽しいと感じました。

残念ながら,Rick Schultz Audio Shockwave Ethernet Deviceの自分のシステムへの使用は,好みと異なる結果になりました。

とはいえ,Windows版のRoon1.8 LegacyからROCK2.0へ切り替えたときも同じような印象で,Windows版Roon1.8 Legacyの方がROCK2.0より好みでしたので,もしかすると,有りの方が正しい方向への音の変化なのかもしれません。

また,オーディオ専用の光回線を引き,RFS50Aベースのカスタムスイッチング電源でホームゲートウェイを駆動してネット環境の対策をしておりますので,あまり良くないネット環境で使用すれば印象が異なる可能性があります。

Rick Schulz氏より,一度通常とは反対向きで試してほしいという提案があり,反対向きに接続して試聴したところ,開放感や躍動感を全く損なわず,付帯音だけが減る効果がありました。

Shockwave Ethernet Deviceには接続方向が矢印で明記されていて,本来ストリーマー側に接続する製品なのですが,ヨーロッパでも通常と反対向きで使用して良くなったという報告があったということです。

以上の通り,自分の環境でも反対向きで使用すると音質向上が感じられましたので,上のスレッドのレビューは訂正させていただきます。

何かあったのか心配していましたが,更新が再開して安心しました。

さて,私が試した上記のShockwave Ethernet Deviceの他に,新しい磁力棒(CF-1 Power Filter)や新しい磁力汁(NPS-PRO)がでていますが,グルマン氏は試す予定はありますでしょうか。

もし試されるのでしたら,レビューをお願いしたいです。

ご心配おかけしました

そしてこんなに早く再開を見つけてくださりありがとうございます

いずれも必ず買います

特にethernetの奴は是が非でも買います

今のところetheregenのようなメディコンを除きいわゆるアクセサリーでethernet経路に挟んで良くなる物をひとつも知りません

ただ確かに磁力ならあるいは…と期待してしまいます

さすがに高速デジタル信号を磁石に通電は出来ないでしょうから外側に磁力でしょう

Rick氏の新製品に関するグルマン氏のレビューを楽しみにしています。

Shockwave Ethernet Deviceに関する追加報告ですが,Rick氏から,極性を逆にしたものとの2個セットの割引購入の提案(1500ドル)を受け,古いものを返品して2種類の極性のセットを購入いたしました。

黒色の帯がついているものがストリーマー側,赤色の帯がついているものがルーター側に繋ぐもので,古いShockwave Ethernet Deviceも黒色の帯がついていました。

しかし,Shockwave Ethernet Deviceセットが到着して試したところ,赤色の帯のものをルーター側に接続したときと同じ効果でしたので,おそらく古いものは内部極性が誤って逆になっていたと思われます。

Audiogonではストリーマー側に繋ぐ黒色の帯のものしか売っていませんので,グルマン氏がルーター側に繋ぐ赤色の帯のものも購入したい場合は,Rick氏に直接問い合わせていただければと思います。

Shockwave Ethernet Deviceセットの2個同時使用は先日届いたところで,現在検証中です。

しばらく繋いだ後に,1個取り外して2個使用と比較試聴したいと考えています。

素晴らしい情報ありがとうございます

2個で割引とはRickらしいやり方であり上手いです

買っちゃうじゃない笑

spdifに差す磁石は多用していて(なんと三連結×前後)非常に有効でした。片方より前後に使った方が良いですね

磁力は経験的にはデジタルが最も有効で、ついで電源、スピーカーと続きます

ただ電源に効果を及ぼすには物量が必要でコスパは段違いにデジタルです。

念のため補足いたします。

反対側の方向でつないで良くなることが判明するまで,Rick氏のリクエストに応えて,200時間経過でのテストやオーディオ専用回線ではない家庭用の通常回線で使用した場合との比較テスト,事務所のサブシステムでのテスト等,かなりの時間を掛けてフィードバックを返していて,やり取りの中で「あなたが費やした時間に対して、何か良いものを送ります」というような返信もありましたので,セット割引はそのお詫びかもしれません。

約1ヶ月が経過して,エージングも十分済んだと思いますので,Shockwave Ethernet Device2個使用の感想を報告させていただきます。

メインシステムに1個だけShockwave Ethernet Deviceを使用する分には,耳の負担も感じられず,付帯音減少の効果のみを享受できましたが,2個使用した直後は,高音のアタック感と輪郭が強調されすぎ,耳に刺さるような刺激を感じました。

しかし,Rick氏からNPS-PRO Interconnectを使用するようアドバイスを受け,LANケーブルとShockwave Ethernet DeviceにNPS-PRO Interconnectを塗布したところ,耳に刺さるような刺激は感じなくなりました。

まず,PC側1個だけ使用した場合は,Shockwave Ethernet Device無しよりもアタック感が増え,付帯音が減るメリットがあります。

Shockwave Ethernet Deviceの1個使用だと特にデメリットは感じません。

次に,ルーター側とPC側に各1個使用したところ,アタック感がさらに強くなり,付帯音が更に減って音がはっきりしました。

反面,響きや音の広がりが少し減った印象です。

低音に悩まされている自営業の事務所のサブシステム(LSX2)では,響きや音の広がりが減るデメリットより,2個使用による付帯音減少と音がはっきりするメリットの方が大きかったです。

他方,自宅のオーディオ専用回線ではどちらが良いのか判断しづらい結果になりました。

ネット回線の質や出音のバランスによって,1個だけ使用した方が良いのか,2個使った方が良いのかが変わりそうな気がします。

悩ましいですが,1個使用が2個使用を上回るとも言えませんので,とりあえず自宅のメインシステムにShockwave Ethernet Deviceを2個とも使用し続けようと思います。

超貴重で巨大なインパクトのレビューありがとうございます

アタックが強く付帯音が減ったが響きや広がりも減ったということですね

HFCの特にインターコネクトケーブルにありがちな『ウルトラハイが減り音数が減る』現象ですね…

SPDIFと電源ではそんなことはまるでない現象で、ethernetでそれが起きるとは…まあスピーカーケーブルなどのようにどこかでバランス取れる程度なのか、それともインターコネクトのようにバランス取りが不可能なレベルなのか?

根源的な改善には繋がっているようではありますね…買うしかない

HFCのインコネでも似たような現象があるのですね。

HFCのインコネは使ったことがないので,気が付きませんでした。

Shockwave Ethernet Deviceを2個使用してみて,このアクセサリーの効果が改善なのか,それとも音変なのか,私の耳ではどちらなのかよくわからなくなってしまいました。

グルマン氏のレビューを期待しております。

もう1点補足です。

Shockwave Ethernet DeviceにNPS-PRO Interconnectの試供品がついていました。

グルマン氏がShockwave Ethernet Deviceを購入するときも一緒についていると思います。

ほお、なんと凄いですね…

試供品のNPS-PRO Interconnectのテストの件で,Rick氏に問い合わせたところ,PCの内部接点には試したことがないという回答でした。

以前グルマン氏にご質問したとき,NPS-Q45Tの「使用を避けているところはない」ということでしたので,お伺いしたく思います。

グルマン氏はオーディオPCのPCIスロットやメモリスロットにNPS-Q45Tを試されたことはありますでしょうか。

場所的に一度塗ると除去が非常に困難で,故障のリスクも否定できないので,メモリスロットやPCIスロットにNPS-PROを試すのが怖いのですが,NPS-Q45Tを塗って効果があったのなら,NPS-PROを塗っても大丈夫だろうと考えています。

上の書き込みの補足です。

日本のHigh Fidelity Cabelesのヘビーユーザーのグルマン氏にメモリスロットやPCIスロットにNPS-Q45Tを試したことがあるか質問した上で,NPS-PROを試すかどうか決めたいとRick氏に伝えました。

そうしたところ,Rick氏より,「彼から連絡してくれれば、NPSプロのサンプルを送るよ。NPSプロが効かなかったり、効果がなかったりしたことはない。しかし、メーカーとしては注意しなければならない。」という返信がありましたので,ご報告いたします。

PCIEスロットやメモリはショートが相当怖い…LANケーブルはやりましたが

薄く、かつ慎重に行けばPCIEスロットは大丈夫でしょう。

メモリはちょっと勇者過ぎるかも?

返信ありがとうございます。

やはりショートして故障するリスクが怖いですよね・・・

昨年12月にオーディオPCをASRockZ890 Taichi OCFとCore Ultra 9 285Kに更新したところなので,今回はリスクを取るのは止めておきます。

おおお、ultra9行きましたか!

マザーも素晴らしいですね

私も心技体が最高潮に調った瞬間にPCIEはやるか検討します

PCIスロットに試して良かったら,記事で取り上げていただければ嬉しいです。

PCの更新ですが,Z690世代から最新のZ890の世代のパーツに更新すると,かなりの音質向上が感じられました。

6600MHzから8800MHzにメモリの速度が向上した影響が大きい気がします(9600MHzのメモリが欲しかったのですが,どこも売り切れで入手できませんでした)。

Z690で組んだときはHdplexのケースに組み込みしましたが,今回は思い切って,以前にグルマン氏からいただいたアドバイスに従い,ウェルフロートボードの上に裸のマザーボードを4つ切りゲル設置して運用しています(下から1段ゲル>ウェルフロートボード>4つ切りゲルチップ>マザーボード)。

素晴らしいレビューありがとうございます

Z690はメモリの周波数に限度がありますからね

CPUも興味深いですがそれよりメモリのほうが大きいと予想します

8800は良さそうです

昨年末はRick氏とやり取りしてShockwave Ethernet Deviceのレポートをいろいろ送っていたのですが,「新PCへ更新してメモリのクロックが上昇したことで,旧PCより更に音が滑らかになりました。」という英訳前のレポートが残っていました。

音が滑らかになる方向での音質向上でしたので,メモリクロック向上の影響のように思います。

ああ、まさにクロックあげると本当に滑らかになります。

1000hzも違うと雲泥の差で比べようがないですね、オーディオコンポーネントではかなりの金額がかかる差があります。

滑らかになるのは,やはりクロック向上による変化なんですね。

9600MHzのメモリ(F5-9600C4658H24GX2-TZ5CK(RGBなし)が欲しくて,パソコン工房とパソコンSHOPアーク,neweggの商品頁をブックマークにいれて,昨年末からほぼ毎日確認しているのですが,いまだに入荷しません…

9600は神の領域ですね…歩留まりが死ぬほど悪そう

販売店に問い合わせても,いつ入荷するか不明なので予約も受け付けてくれない感じでした。

店員によると,GSKILLの高クロックメモリは歩留まりが悪くて,入荷がかなり遅れているそうです。

なんとか今年中には手に入れて試してみたいです。

確かに試す価値は高すぎます

無論レイテンシなど他にも要素はあるのですが、レイテンシよりは周波数のほうが音には経験的に影響大きいですからね

手に入れることができたら,試して報告させていただきます。

時々オーディオPCのRoonがフリーズする症状がでていたので,安定動作のために8733MHzに落として見たのですが,8800MHzからの音質の低下に愕然としました。

8733MHzだと確かに安定していて,全くフリーズすることがないのですが,8800MHzとは音の滑らかさがまるで違います。

8800MHzの方が明らかに聞いていて気持ちが良く,67MHzという数字以上の差を感じます。

たった67MHzの差でこれほどの差があるのであれば,9600MHzならどれだけ良い音になるかと,期待が大きくなりました。

相当不安定ですが,何とか8800MHzで運用していきたいと思います。

素晴らしいレビューありがとうございます

一段メモリクロック落とすと雲泥の差なんですよね

ただ8800というレベルの速度でもやはり頭打ちにはなってないんですね

メモリクロックはレイテンシに直結します

そしてレイテンシこそネットワークオーディオの心臓部です

ぅーん、z890とultraいかないと駄目のようですね

1段落としただけで,ここまで変わるのは予想外でした。

グルマン氏のZ890とCoreUltraのレビューを楽しみにしています。

ご承知のこととは思いますが,GSKILLの9600MHzのメモリがサポートしているMBは,ASRock Z890 Taichi OCFとASUS ROG MAXIMUS Z890 APEXだけですので,念のため補足させていただきます。

https://www.gskill.com/qvl/165/434/1730699636/F5-9600C4658H24GX2-TZ5CK-QVL

ああ、ようはスロット2個だけのスパルタンなオーバークロックマニア向けマザーボードのみ、ということですね

ありがとうございます

G.SKILLの8800MHzメモリ(F5-8800C4255H24GX2-TZ5CK)がますます不安定になり,8800MHzどころか,8733HHzでもRoonがフリーズするようになり,8666MHzで運用せざるをえなくなったので,追加でメモリをNeweggから購入しました。

2DIMM環境において最大9600MHzの安定したオーバークロック動作が可能という以下の記事を見て,Team XTREEM CKD DDR5 8800を購入しました。

Team、最大9,600MHzの安定OC動作が可能なDDR5 CUDIMM「XTREEM CKD DDR5 8800」

https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2024/1205/566299

詳しいテスト内容は後述の通りですが,9600MHzですんなりと動作した一方で,XMP1の8800MHzがBIOSのメモリチェックを通らないという予想外の結果になりました。

肝心の音ですが,G.Skillの8666MHzと比べれば,滑らかなクロックの効いた音になりました。

しかし,G.Skillメモリの8733MHzと8800MHzに一聴して分かる大きな差があったため,9600MHzなら大幅に音質が良くなるだろうと期待していたほどではありませんでした。

Windowsメモリ診断ツールでもエラーが出ないXMP2デフォルトの9466MHzと9600MHzで音質差を感じません。

※何故か8800MHzでBIOSのメモリチェックを通らなかったため,8800MHzと9600MHzでの音質比較はしておりません。

Teamサイトの説明によると,「オンダイECCによる自動エラー訂正機能」がついているということで,それが音に影響している可能性があるのか気になりました。

※G.Skill F5-8800C4255H24GX2-TZ5CK の商品頁にはECC機能があるというような説明は見当たりません。

XTREEM CKD DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK

https://www.teamgroupinc.com/jp/product-detail/memory/desktop/xtreem-ckd-ddr5-black/xtreem-ckd-ddr5-black-FFXD548G8800HC42ADC-CU01/

追加で購入したTeamのメモリが9600MHzで動作したものの,期待していたほどの大幅な音質向上が感じられなかったので,G.Skillの9600MHzのメモリも入手して試すべきか悩んでいるところです。

(テスト環境)

CPU: intel Core Ultra 9 285K

MB: ASRock Z890 Taichi OCF

メモリ: Team XTREEM CKD DDR5 8800

(1)XMP2 9466MHz

・BIOSメモリチェックOK

・Windowsメモリ診断ツール異常なし

(2)XMP2 9466MHz→9533MHz(XMP2を適用してメモリクロックのみ変更)

・PC起動時のBIOSメモリチェックに失敗し,強制的に3600MHZに設定されました

(3)9600MHz Gear 4 Tight(ASRockマザーボードのプリセット)

・BIOSメモリチェックOK

・Windowsメモリ診断ツール 1段階目で「ハードウェアの問題が検出されました」と出ました。

(4)XMP2 9466MHz→9600MHz

・BIOSメモリチェックOK

・Windowsメモリ診断ツール 1段階目で「ハードウェアの問題が検出されました」と出ました。

(5)XMP1 8800MHz

・PC起動時のBIOSメモリチェックに失敗し,強制的に3600MHZに設定されました。

(6)8800MHz Gear 2 Tight (ASRockマザーボードのプリセット)

・PC起動時のBIOSメモリチェックに失敗し,強制的に3600MHZに設定されました。

うおおお、凄いことに!?

8800mhzがむしろ駄目なのが解せないですね…

明日ちょっとメモリ比較の面白い記事を書きますが、もしかするとメモリ自体の固有の音の問題かも知れません。

メモリはダイの形式及びメーカー毎に結構音が違います。

同じメモリ同士なら早いほうが良いのは確かなんですがね。

しかし同じメーカー(Gskill)で同じ設定で聞き比べをしたのですが恐ろしく違って困惑してます

周波数を結構変えたくらい音が違ったので、そちらの元々のメモリが音が本質的に良かったのかも知れませんね

メモリ比較の記事を楽しみにしています。

さて,追加でテストを行いましたので,報告させていただきます。

ブルースクリーンがすぐに出るので常用できませんが,9733MHz Gear 4 Tight(ASRockマザーボードのプリセット)でもRoonを再生することができました。

9466MHzや9600MHzよりも滑らかで音の抜けが良い印象です。

9466MHzと9600MHzよりも,9600MHzと9733MHzの比較の方がわかりやすく,音質差が大きいと感じました。まだ頭打ちにはなっていないようです。

なお,9733MHz Gear 4 Tight 設定からクロックを変更して9866MHzも試してみましたが,BIOSのメモリチェックはクリアするものの,読み込み開始時点でブルースクリーンがでて,Windowsが立ち上がりませんでした。

攻めますねぇ!!

ベースクロック比率というか倍率で9733が特異的に音が良かったのかも知れませんね、もう少しシステムの準備整ってからそこも実験します

しかし凄いなあ

グルマン氏の検証の際の資料になるように,BIOSの設定情報について追記させていただきます。

スペクトラム拡散を切ろうと思い,「魔界のPC代替わり」の記事を参考にして,以下の通り設定しています。

もしスペクトラム拡散を切るための設定が間違っている場合はアドバイスいただければ助かります。

OCツール/CPU設定

Compute BCLK Frequency 100.00

Compute BCLK SSC 無効

それからリクエストですが,同じクロックでメモリを動作させる場合,電圧は高い方が良いのか,低い方が良いのかも検証いただければありがたいです。

自分が9600MHz Gear 4 Tightと9600MHz Gear4 Tight low boltで比較したところでは,同じクロックならどちらかといえば電圧は低い方が良いと思いましたが,発熱面から電圧は低い方が望ましいという思い込みが前提にあるため,プラセボの可能性が否定できません…

なお,9600MHz Gear4 Tight low boltでクロックだけ9733MHzに変更したときは,BIOSのメモリチェックはクリアするものの,読み込み開始時点でブルースクリーンがでて,Windowsが立ち上がりませんでした。

9600 Gear4 Tight

VDD Voltage 1.650

VDDQ Voltage 1.530

Vddq Voltage 1.530

9600 Gear4 Tight low volt

VDD Voltage 1.450

VDDQ Voltage 1.450

Vddq Voltage 1.450

スペクトラム拡散offはその設定で大丈夫です

電圧攻めましたね…

メモリ電圧は低いとスッキリ、高いと高密度な音になります。これは優劣はつけがたいですがDDR5ならVDDQなど1.4ちょっと位が良い塩梅である経験則です

ただVDDQ1.53とそこまで上げたことがないのでちょっと試してみます

すみません,「9600MHz Gear4 Tight low boltでクロックだけ9733MHzに変更したとき」ではなく,「9733MHz Gear4 Tight low bolt」の間違いでしたので,訂正します。

回答ありがとうございます。

スペクトラム拡散無効設定が間違っていなかったことや,電圧差による音の変化もプラセボでなかったということで,安心しました。

それから,追加報告があります。

Teamのメモリが8800MHzでBIOSメモリチェックを通らなかった件ですが,9600 Gear4 Tigt lowboltでクロックだけ8800MHzに変更したところ,普通にBIOSメモリチェックが通りました。

どうもメモリのGear2耐性が良くないようで,8800MHz Gear 2 Tightからクロックだけ変更したところ,8666MHzだとBIOSメモリチェックが通りました。

130(Ratio)×2(Gear)×33.33=8666です。

さすがに,Gear2の8666MHzとGear4の9600MHzだと,9600MHzの方が上ですので,あまり意味がありませんが…

ああ、XMPの設定は影響大きいですよね

9600OKで8800がダメとかビックリしましたがなるほど笑

申し訳有りません。

これまでに報告した内容に誤りがありましたので,訂正させていただきます。

まず,G.Skillの8800MHzのメモリが8800MHzや8733MHzで動作しなかったという件ですが,Teamのメモリと同じく,Gear2設定で動作しなかっただけでした。

Teamと同じ9600MHz Gear4 Tight Lowboltを適用したところ,正常にWindowsが起動し,Roonを再生することができました。

同じクロックでTeamメモリとG.Skillメモリを比較すると,G.Skillメモリの方が躍動感があり,雑味もなく音が良いと感じました。

次に,以前にG.Skillメモリの8733MHzと8800MHzとの比較で,8800MHzの方が圧倒的に音が良く感じると報告しましたが,実は8800MHzの音ではありませんでした。

BIOSメモリチェックに失敗すると,以下のメッセージが出て,そのまま放っておくとWindowsが起動します。

The system failed to boot several times before.

You may press F2 or DEL to enter SETUP to reconfigure your system.

Or UEFI will continue to boot after ◯ seconds..

G.Skillのメモリを試していたときは,てっきり8800MHzでWindowsが起動しているものと勘違いしていました。

しかし,TeamメモリのテストのためCPU-Zをインストールして確認したところ,上記のBIOSエラーメッセージが出た後は,強制的に3600MHzにメモリクロックが変更されることがわかりました。

ここからが本題ですが,理由が全くわからないのですが,自分のシステムでは強制3600MHzの音がすごく良いのです。

躍動感とアタック感がありながら,滑らかさもあり,聞いていて楽しい音がします。

正直に行って,9600MHzの音より聞いていて楽しいと感じるくらいです。

しかし,CPU-Zで表示されるメモリの状態は以下の通りで,良い音に感じている自分の耳を疑わざるを得ない結果でした。

DRAM Frequency 1800MHz(デュアルチャンネルで3600MHzになります)

FSB:DRAM 3:54

CL 30.0

tRCD 29

tRP 29

tRAS 58

tRFC 395

CR 2T

BIOSエラーからの起動後の音でG.SkillとTeamのメモリを比較しましたが,9600MHzでの比較と同様に,G.Skillメモリの方が好印象でした。

とりあえず,手動でBIOSエラーからの3600MHz強制適用後の設定にする方法がわからないので,BIOSのメモリチェックで必ずエラーが出る8800MHz Gear2 Tightを設定して状況を再現することにしました。

面白すぎますね、強制起動の方がいいというのは

もしかすると無理な動作がマイナスになっているのかも知れません…が全く藪の中ですね

8400行けるメモリで7200で非常に素晴らしかったのでちょっと色々やってみます

レイテンシの余裕度でも色々試します

続報お待ちしてます

こちらでもそれも試してみます

再度比較試聴しましたが,やはり強制起動後の3600MHzがダントツで音が一番良く良く感じます。

比較すると9600MHzは躍動感が少なく,音が薄いです。

何より不思議なのは,3600MHzなのに,すごく滑らかな音がすることです。音の抜けも抜群に良いです。

Gear4の音が悪いだけかと思い, 8800MHz Gear2 Tight設定からクロックだけ8666MHzに下げてBIOSメモリチェックを通しましたが,強制3600MHzの方が比べ物にならないほど,滑らかで抜けが良い音でした。

もっときちんと検証したいところですが,申し訳有りませんが,マザーボードのプリセットを適用しただけなので,個別にパラメーターを弄る自信まではありません。

プリセットからクロックを変更するだけでも,片方のメモリを認識しなくなってCMOSリセットをする羽目になったので,手動でパラメーターを弄るとマザーボードを壊してしまいそうです。

とはいえ,Teamのメモリを9600MHzで運用できたにもかかわらず,期待外れだと感じた理由は判明しました。

8800MHzだと思い込んでいたG.Skillメモリの強制3600MHzの音の記憶がTeamの9600MHzの音をずっと上回っていたからだと思います。

さしあたり,BIOSのメモリチェックで必ずエラーが出る8800MHz Gear2 Tightを設定して運用することにしたいと思います。

CUDIMMでGear4は別物の動作なので別物の状況というか音になりそうなんですよね、CUDIMMは無論道の世界なのでなんとも…

メモリコントロールとの比率がその強制起動で1対1(gear1)なんですかね?

なのでそこに鍵があるのかも…

1対1を試してみたくなりました

The system failed to boot several times before.

You may press F2 or DEL to enter SETUP to reconfigure your system.

Or UEFI will continue to boot after ◯ seconds..

のところで,F2,DELを押してBIOSに入ったところ,3600MHzになっていました。Gearも確認できましたが,2でした。

ここからがややこしいのですが,適用されているメモリの数値が左側にでているので,右側の入力する場所に左側の数字と同じものを入力してみましたが,どういうわけかBIOSのメモリチェックをクリアすることはできませんでした。

強制3600MHzのメモリ設定と同じ数値を手動で設定してもBIOSメモリチェックをクリアできませんので,BIOSメモリチェックエラーを経ないと同じ環境を試すことはできないと思われます。

ずいぶん奇妙なことになってきましたね???

同じ設定で起動しない…全く意味がわからなくなってきました

うーーーん、続報お待ちしています…

申し訳有りません。

続報を期待していただいて心苦しいのですが,これ以上は私ではわからないので,記事にしていただいて,有識者の書き込みを募集した方が良いかもしれません。

強制3600MHzの音が良い謎に関する続報はありませんが,G.Skillメモリで,9733MHz Gear4 TightでRoonが起動しましたので報告させていただきます。

結論からいいますと,強制3600MHzは謎に音が良いけれども,9733MHzには叶わないという結果でした。

9733MHz Gear4 Tight,9600MHz Gear4 Tight,強制3600MHzを比較すると,以下のような印象です。

・滑らかさ

9733MHz>>>9600MHz>強制3600MHz

・アタック感

強制3600MHz>9733MHz>9600MHz

・総合

9733MHz>>強制3600MHz=9600MHz

アタック感が印象に残って9600MHzよりも強制3600MHzの方が良いと評価しましたが,滑らかさでは9600MHzが上回っており,よくよく聞くと好みの差だと感じました。

他方で,9733MHzは好みの差を論ずるまでもなく,他2つを明らかに上回っておりました。

手持ちのメモリでは9733MHz動作は安定せず,ブルースクリーンが出るので常用するのは難しいですが,G.Skillの9600MHzメモリを入手して9733MHzの安定動作を試す価値はあると思いました。

強制3600MHzの音は,これまでの方法論に当てはまらないという意味では驚きですが,9733MHzなど,従来の高クロックの方法論を突き詰めた音はその先にあると感じます。

以上の通り,強制3600MHzの音は従来の方法論に当てはまらないという意味では興味深いものの,その謎を追求するよりも,9733MHz以上の動作を目指す方が生産的という結論になりました。

お騒がせしたようで,申し訳有りません。

上の書き込みの補足です。

9733MHz Gear4 Tightの電圧は以下の通りです。

ブルースクリーンがでるリスクがありますが,9733MHzで運用を頑張ってみます。

VDD 1.7V

VDDQ 1.53V

Vddq 1.53V

9733MHzで運用を初めてみましたが, Roonを再生して1時間程度で,OS強制再起動と再起動後のブルースクリーンが出ました。

ブルースクリーンが出る以外にも,数秒で復帰しますが,Roon再生中にUSBデバイスを見失う症状も発生しました。

OS再インストールならまだいいのですが,PCパーツの破壊が怖いので,これ以上試すのは止めておきます。

G.Skillの9600MHzメモリを入手した後に,再度9733MHzの常用にチャレンジしたいと思います。

9600MHz Gear4 Tight low bolt(VDD1.45,VDDQ1.45,Vddq1.45)でBIOS画面すら表示されず,CMOSクリアをすることになったので,一段クロックを下げて9466MHz Gear4 Tight low boltを試したところ,9600MHz Gear4 Tight(VDD Voltage 1.650,VDDQ Voltage 1.530,Vddq Voltage 1.530)で感じた響き過剰というネガがなくなりました。

おそらく,電圧が高すぎると響きが過剰になってしまうのだと思います。

他方,9733MHz Gear4 Tight(VDD 1.7V,VDDQ 1.53V,Vddq 1.53V)は更に高電圧ですが,JPOPを再生しても,響きは多いと感じるものの,不思議と分解能が高いため音が良いという印象は変わりませんでした。

そして,ダメ元で9733MHz Gear4 Tight lowbolt(VDD1.50,VDDQ1.50,Vddq1.50)を試したところ,最初の1回はWindows読み込み時にフリーズしましたが,2回目でWindowsが起動してRoonを再生することができました。

短時間でWindowsがフリーズしたので,試聴できたのはわずかな時間ですが,分解能が高く滑らかな音に加え,響き過剰というネガがなくなりました。

以上の内容を踏まえ,以下の通り評価が変更になりました。

・G.Skill F5-8800C4255H24GX2-TZ5CK(DDR5 8800MHz,RGBなし)

9733MHz Gear4 Tight low bolt >9733MHz Gear4 Tight>>9466MHz Gear4 Tight low bolt>強制3600MHz≒9600MHz Gear4 Tight

G.Skillの9600MHzメモリを入手すれば,9733MHz Gear4 Tight low boltを常用できるようになることを期待しています。

すみません。

一つ上の書き込みですが,ワードからコピペするときに,下記の内容が抜けておりました。

一つ上の書き込みの前に下記の内容を付け加えて下さい。

記

上の書き込みで9733MHz Gear4 Tight,9600MHz Gear4 Tight,強制3600MHzを比較したときには,自分がよく聞くスムースジャズの曲で比較試聴していました。

しかし,ジャズの曲を聞いている分には気にならなかったのですが,JPOPを聞いたところ,9600MHz Gear4 Tightだと響きが過剰でボーカルが埋もれる印象を受けました。

メモリと死闘を繰り広げたりRock入りoptaneとかを作ったりと色々やってたら凄い読みごたえのレポートありがとうございます!!!

実際電圧は上げれば決定的に良くなるわけではなくある所から低い方がスッキリする傾向にあります

ROONが響きがそもそも強いのでなおさらかと。

しかしやはりgear4であっても高クロックは優秀そうですね

ちょっと今レイテンシとかタイミングと死闘を繰り広げてました

比較試聴の結果,強制3600MHzを9733MHz が上回り,まだ伸び代があると分かってほっとしました。

あと気になるのは,クロックの数値が上回るGear4設定が,実質速度に勝るGear2設定よりも音が良いのかという問題です。

比較試聴では,8666MHz Gear2 Tightよりも,9466MHz Gear4 Tight low boltや9600MHz Gear4 Tightの方が好印象でした。

単純に速い方が音が良いと思っていましたが,以下の記事では,「帯域幅はメモリコントローラが高クロックで動作するGear 2のDDR5-8400がGear 4のDDR5-9200をいずれも上回る」と指摘されていて,そこから考えると,実際には,9466MHz Gear4 Tightよりも8666MHz Gear2 Tightの方が速そうです。

この問題についてのグルマン氏の検証も期待しております。

メモリクロック9,200MHzでも安定動作。拡張性にも妥協しない最新ハイエンド、MSI「MEG Z890 ACE」検証

https://www.gdm.or.jp/review/2024/1123/563623/8

横から失礼します。

DDR5メモリ一般、2枚でなく4枚挿し構成の場合、3600MHzという数値が強制的に設定されることはあります。ただ、Taichi OCFはスロットが2枚のみのため、この3600MHzが出てくるのは不自然です。

OCFモデル固有の安全装置が発動しているのか、バグなのか。CMOSクリア後でも再現されるか気になりますが、その結果、以後二度とお目に書かれなくなっても困りますね・・

上のツリーで追記しておりますが,追加検証の結果,9733MHzが明らかに上回る結果になりました。

したがって,強制3600MHzの音は従来の方法論に当てはまらないという意味では興味深いものの,9733MHz以上の動作を目指す方が生産的だという結論になってしまいました。

補足ですが,CMOSクリア後でも強制3600MHzの現象は再現されました。

CMOSリセットの検証ありがとうございます。OCFは極めて特殊なモデルですし、なかなか情報が限られますね。メモリはオーバークロックのほか、タイミング調整でも大きく出音が変わりますから、なんらかのスイートスポットであったのかもしれません。9,000超えの世界は私もまだ見たことがありませんので、更なる成功を祈っております。

「PCハード前線」で,Ikura氏のRyzen CPUの情報提供の書き込みを拝見しておりました。

現在はメモリのオーバークロック重視でIntelCPUを使用していますが,将来的にはAMDを選ぶ可能性もありますので,私もAMDユーザーのIkura氏の検証を期待しております。

グルマン様、いつも情報をありがとうございます。

そして質問ばかりで申し訳ない、かつPCの話ではないのですが、今回はHFC製品のマグネチックリセットのルールについて教えてください。

1.

一時的につないでいるオーディオ製品を取り外して、数時間で同じ場所に再接続した場合、リセットは発生するのでしょうか?

2.

繋いでいるPCを取り外してパーツを交換、すぐに戻した場合、リセットは発生するのでしょうか?

3.

オーディオ用の電源タップへたまに外付けHDDを繋ぐことがあるのですが、HFCを接続している電源タップへ一時的に他の機器を接続しすぐに外す場合、リセットは発生するのでしょうか?

4.

(上の質問と半分かぶっていますが)HFCを繋いだ電源タップに新しい機器を接続する、もしくは繋いでいる機器の内一台を取り外した場合、他のつないだままの機器全体はリセットされるのでしょうか?

5.

HFC製品を繋いでいる電源タップの接続機器自体は変えないが、接続している口を入れ替えたとした場合、リセットは発生するのでしょうか?

6.

これ、まさかそんなことはないだろうとは思うのですが……、HFCを繋いでいる電源タップに接続しているPCとDAC、二つを繋いでいるUSBケーブル(バスパワーも繋がっている)を取り外して他のDACに繋ぐということをした場合、リセットは発生するのでしょうか?バスパワーが切断されたからってリセットされないだろうとは思うのですが……

質問が多くて申し訳ないのですが教えてください。

1.磁石のリセット…といいますが正直それなりに間を置かないと感じません。私は刺した瞬間に感じますが、そこから時間経過とともに強くなることはなります。むしろその恩恵が抜いてすぐに消えることはなく次第に消えていく印象です。停電→リセット!というのはちょっとその影響は無いですね、ブレーカーは時折落ちますが。

数時間…だと効果は多少戻るとは思いますが回復までに数日かかる代物ではありません。

どうも変な噂が流布しているように感じますが、迷信と思って差し支えありません。とは言えHFCの製品をあまりに持ってますので筒1本とかスキットル1個(MC-1)とかだと少しリセットの影響が多少大きいかった遠い記憶があります。

2.つまりすぐにリセットはないと考えてます。

3.給電機器が一時的に増えたくらいでリセットされるほど生易しくはないので大丈夫です、というかそのくらいでリセット起きるなら魔界の音は常に大変なことになってしまいます。

4.リセットはされません、がその新しく繋いだ機器に効果が十全と回るのは少し時間が必要かも知れません。

5.筒とかスキットルを刺しているコンセントの箇所を変えるということですね?似たような事は山ほど筒を持っている中で沢山やってきましたが変わりません。

6.というようにリセットって言われてるほどほとんどないくらいだと思っているのでそんなことでは起きることはないです

ex

例外として一つ

ここまでやってる人間が少なくとも日本に私しかいないでしょうが、筒だけで40本あって刺すところが無いので洗濯機やトイレ、キッチンなど至るところのコンセントに刺してます。それらの恩恵が発揮されるのは確かに時間がかかる印象です。磁力がその経路全体を制圧して微少なノイズによる振動を殺し、あるいは逆に振動を殺してノイズを結果として低減するのがこの技術の一つの意味です。ただオーディオ機器の近くなら影響を及ぼすのは簡単でしょうが家の経路全体となると時間がかかる。

さらにもしオーディオの電源経路に色々と他の家電など?がぶら下がってる状態ならばもしかするとリセットの影響も大きくなるかもしれません。

グルマン様、めちゃくちゃ丁寧に教えて頂きありがとうございます。感激しています。

疑問はだいぶ解消しました。

本当に申し訳ないのですが、リセットについて1点、他2点、疑問が浮かんだので再度質問をさせてください。

善意でお答えいただいているのに本当に申し訳ありません。

1.

リセットはそうそう簡単に起きない、抜いてもかなり長時間効果が残る、数時間外す程度なら繋いだらすぐに戻るという理解であっていますか?

ちなみにPCのパーツ交換は交換するのが電源ユニットでもリセットされない、

コンセントの差込口を変えるのは(スキットルが何かわかりません……)MC1や機器だったとしても同一タップ内の変更ならリセットされないのでしょうか?

2.

現在、一つの壁コンセントに二つの電源タップを繋いで

・タップAはタップの前段にFIL-MASTER-PROを繋ぎ、タップにはMC-1 Pro Helix Plus、アンプを繋いでいる

・タップBにはMC-1 Pro、PCを繋いでいる

状態です。

自分としてはタップBのPCノイズが、タップAに行くのを極力防ぎたいのですが、タップAのMC-1 Proを二台にすべきかで悩んでいます。

現在の接続の場合、PCノイズを減らし、タップAに回り込むのを防ぐ効果を発揮しているMC-1 Proは、タップAのものだけなのでしょうか?

それともタップA、BそれぞれのMC-1 Pro二台が全体のノイズを下げて、二台ともにPCノイズの削減に効果を発揮していると考えてよいのでしょうか?

PCノイズに対してFIL-MASTER-PROとMC-1 Pro一個というのも心もとないのですが、

タップAにMC-1 Pro(無印)をもう一つ追加するメリットがノイズ削減、及び音質アップの両観点から大きいかどうか、ご意見をお聞かせください。

※PCは一般的なPCで電源PRIME-TX-850S、ファンレスグラボ、CPU35W、メモリオーバークロックの状態ですけど、将来的にはグラボなしCPU65Wにしようかと思っています。しょぼくてすみません)

2.

HFC製品は接続しているコンセントのブレイカー以外の電源にも効果はあるのでしょうか?

他ブレイカーに接続している機器への、そして機器同士のノイズも同一ブレイカー内と同程度に削減するのでしょうか?

2度連続の質問で本当に申し訳ないのですが、どうか教えていていただければ幸いです。

1.その解釈で構いません。例えば経験的には一時間程度なら…記憶の限りだと二時間強で戻る印象です。6時間とかだとそれなりにかかるでしょう。とは言え効果は直線的ではなく段々と上昇率は下がるグラフですが。

2.同一コンセントからなら(物凄く長く電源ケーブルを引き回してない限りはですが)確かにノイズはかなり回り込みそうな条件ですね

MC-1pro(それを形状からスキットルと私が呼んでる)はその程度の分岐なら余裕で双方のタップに効いているはずです。しかしやるならそのように双方に一つずつ使うべきかなと。例えまだATXかつ全然詰めてないPCだったとしても電源は非常に大事なのと、ノイズの発生源で抑えるのはとても大切です。固めるより分散させた方がMC-1は圧倒的に有効ですしね。

fil master proならノーマルモードは完全に確実に殺しますがコモン・モードノイズは原理的に残ります。MC-1はアースさえ取っていればそこに有効です。

もしそこに足すなら、アースが通ってること前提で峰電the focus premiumですかね

特許回路のお陰で猛烈に良くなります

昨日、ちょっと外していたのを思い出して久々に刺したら改めて驚きました。魔界では決定的というか常軌を逸した効果でした。ただ磁力やfil master proシリーズ2台使用、グラウンドはアクティブアースを2台使ってなおですから。むしろ突き詰めているが故にここまで効いているのかも知れません。

『外したら実は今は要らなかった』アクセサリーがあるとするならその真逆で『失念していて付けたらビックリした』ということですね

グルマン様、返信本当にありがとうございます。とても勉強になっています。

頂いた返信で分からないところがあって、善意で教えて頂いている所に重ね重ね本当に申し訳ないのですが、教えて頂ければ幸いです。

2.のタップAにMC-1 Proを二個というのは、タップBのものをAに回すという意味ではなく、MC-1 Proを何とかもう一個入手して接続する、つまりタップBに一個、タップAに二個の合計三個にするという意味だったのですが、これは対策としてどうなのでしょうか?

MC-1 Pro二個は五倍の効果とは聞いていますし、入れれば入れるほどに効果は高まるとも聞いていますから、入れる効果はあるものと思いますが……。

分散配置でも二個とも双方のタップのノイズを取ることに貢献しているという事は、アンプ側を二個にすることでアンプ側が5倍の効果になるとか、特段アンプに回り込むノイズをせき止める効果が大幅に上がるとかはなく、単純に二個が三個になるだけの効果にとどまる、つまりそこまでお勧めの効果はないという事になるのでしょうか?

非常に悩んでいまして、どうにかまた教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

なるほど数を増やすということですね

今手持ちが2個というなら3個に増やす価値は多いにあります

使う場所ですが、同一箇所に使っても5倍とはなりません。

違う場所に使うと、という感じですね

お宅の電気配線を見ていないのでアレですが、もしブレーカーの極近くに何らかのサービスコンセントかそれに近い類いのコンセント(グラウンドは通ってる前提)に使うと凄まじい威力でこれは5倍10倍の世界です。

基本的にはブレーカーから見て根本に近いほど有効なのがMC-1族です。

ただそのコンセントがオーディオ系統とブレーカーの上下(があるはず)の同じサイドでないと行けませんが

グルマン様、返信ありがとうございます。

本当に助かりましたし勉強になりました。

ブレーカーの近くに付けるのならば3個導入は大きい効果がある、同一タップだとPCノイズ削減の目的でも微妙という事ですね。いろいろ確認して検討してみます。

教えてもらうばかりで、何も有益な情報を持ち込めなくて本当に申し訳なく、そんな自分にも親切にしていただけるの本当に有りがたいです。

ブログ、今後も楽しみに見ていきます。

今後もどうぞ、よろしくお願いいたします。

Rick Schultz Audio(旧HFC)新製品のCF-1を試しましたので,報告させていただきます。

CF-1

https://www.audiogon.com/listings/lisbd91f-rick-schultz-audio-cf-1-power-filter-ac-conditioners

ご存知かと思いますが,CF-1は,MC-1やMC-0.5と同じようにコンセントに差して使用する棒状のアクセサリーです。

Rick氏より,CF-1を使うと漏電ブレーカーが作動するかもしれないという説明を受けていたため,それが心配で購入まで踏み切れなかったところ,テスト品を送ってもらうことができました。

正直に言えば,CF-1を1本差しただけでは,音の変化はわずかで,私の耳では有りと無しの差を聞き分けるのは大変でした。

CF-1を抜いても変化がよくわからなかったので,抜き差しして,同じ曲の同じ場所を再生して何度も比較試聴したくらいです。

とはいえ,自宅のコンセントに差しても漏電ブレーカーが作動することはなかったので,まずは手元にあるテスト品を購入することにしました。

そして,Rick氏から「ほとんどのシステムでは、4~6個使うことをお勧めします。」というアドバイスを貰っていたことと,CF-1を複数購入するとスプリッター(https://compusystechnology.com/shop/product/power-splitter-1-to-4-way-splitter/)がついていて,スプリッターを使用すると,MC-1が右横のコンセントを塞いでいる問題が解決することもあって,思い切って追加で3本購入することにしました(3本セットで75ドルの値引きでした)。

3月19日にCF-1 3本と4分岐スプリッターを受取った後,MC-1を抜き,そのコンセントに4分岐スプリッターを使用して,MC-1とCF-1 3本を差しました。

先に受け取ったテスト品も含めますと,システム全部でCF-1 4本の使用です。

1 接続直後

CF-1のテスト品1本だけををコンセントに差したときは音の変化がよくわかりませんでしたが,追加で3本差したときは直ぐに音の変化がわかりました。

アタック感が少し減るものの,雑味が減って音の抜けが良くなりました。

滑らかに音が伸びて心地よい印象です。

アタック感-

雑味-

抜け+

滑らかさ++

2 100時間経過後

100時間経過した後にシステムからCF-1を取り外して比較試聴しました。

CF-1 4個接続 →CF-1 取り外し →CF-1 4個接続の比較試聴です。

前述のテスト1と同じ印象です。

CF-1を取り外すと少しアタック感が増えますが,同時に音の滑らかさも減ったことがわかります。

Rick氏によると,性能を発揮するためには少なくとも48時間の接続が必要ということでしたが,時間経過による変化は旧HFC製品ほど感じられず,差した直後でも十分効果があると思いました。

3 まとめ

旧HFC製品と異なり,コンセントに差した直後でも十分効果がありますが,1本だけだと私の耳では変化を聞き分けるのは難しかったです。

他方で,追加で3本差したときは直ぐに音が滑らかになったことがわかりました。

CF-1を使用すると少しアタック感が減った気がしますが,音が滑らかになったことの反射的効果かもしれません。

素晴らしいレビューありがとうございます

CF-1は説明を読む限りMC1とMC0.5の間のような仕組みのようですね。hotとグラウンド or coldにコンデンサをパラレルに入れて磁力でブーストする、という。

ただ磁石の量が少ないでMC1ほど激烈ではない、と言うことですかね

仮にグラウンドに流しているならアースは無いと真価を発揮しなさそうですね…そこら辺はどうなんでしょうか?

高調波的ノイズ、歪みはアタック感を付加する(金属スパイクやある種のケーブルもその理屈でアタックが増します)のでむしろ偽物のアタックが減ったのかも知れません

音が滑らかになって,CF-1を使用する方が全体的には好印象なので,偽物のアタック感が減ったというのはその通りかもしれません。

私のところはリアルアース有りなので,リアルアースがない環境で使用した場合にどうなるかはわかりません。

参考にRick氏から受けた説明を引用させていただきます。

最初にこのような説明を受けたので,漏電ブレーカーが作動するか心配でした。

その後,Rick氏からカナダではGFIが作動しなかったという報告がありましたが,それでもまだ心配だったので,テスト品を送って貰うよう希望しました。

「これらは、私自身が設計した「アクティブ・キャパタンス」と呼ばれる特許取得済みのコンデンサー技術を使用しており、HFCのMC – 0.5に似た外観をしています。しかし、性能ははるかに優れています。磁気技術やナノ・フィルタリングなど、より多くの技術を使用しています。」

「CF-1は少量のエネルギーをライブラインからニュートラルラインに送ります。漏電遮断器は、この中性または接地へのエネルギーを感知してエネルギーの流れを止め、スイッチをトリップさせるものです。場合によっては絶縁変圧器を使用して主電源を絶縁し、アースへの電流を感知しないようにすれば、問題なく使用できるでしょう。コンデンサーは4.7ufで、私独自の特許構造です。使いこなせれば、とてもよく機能します。本格的なシステムには4個以上使うことをお勧めします。私は現在7個使っていますが、1個でも確実に改善されます。ただ、数を増やせばもっと良くなります。」

4.7μFとはなかなか大きいですね!?

この機構に収まるとなるとどんなコンデンサなんだろう…

サイズ的にはさすがにhot→groundだけでしょうね

となるとコモン・モードを主に殺せるMC1と違いノーマルモードを殺すCF1と言うことですね

爆発的な量使うと仕組み的にASUKAに近づいて行きますね、無効電流も増えますし

ただ十本程度ではブレーカー反応しないと思います

さすがに10本以上使う可能性はないので,私の場合はブレーカーが反応する心配はいらなそうです。

グルマン氏がCF-1を試されましたら,使いこなしについて記事にしていただければありがたいです。