スピーカーセッティングの時に『フォースを感じろ』というお話をしている。『音像を見てはセッティングは出来ない』『アンビエントを観よう』というお話です。

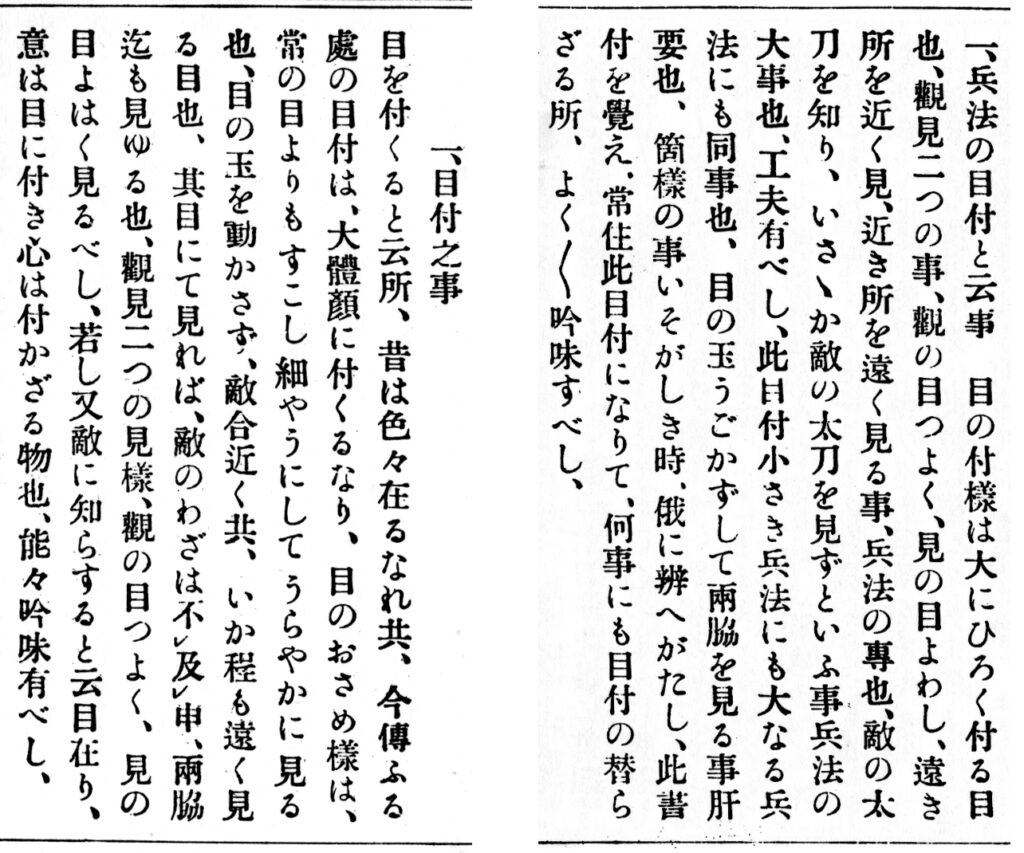

あの宮本さんが書籍に書いていらしゃるところの『観の目つよく、見の目よわし』という奴である。宮本さんがオーディオやってた世界線を見てみたい。物凄く気になる。

ルームチューニングで大切な事は『全方位の徹底的な平均化』です。これは『聴感的な周波数のバランス』的にも、音色的な意味でも、あるいは音の流れの方向性や分布などもあらゆる意味合いで平均化したい。当たり前のようですがなかなか大変です。

最近行き着いた究極形はイメージ的にはこれに近い。

360 reality acousticという球面上に取り囲むサラウンドの最新形です。最近これに関してとあるエンジニア様とやり取りをしておりますがルームチューニングの行き着く先はこれに限りなく近い。スピーカーが前方の上にも下にもあると思いますが、こういう風にアンビエントを拡散出来ると非常に具合がよろしいです。

これに先のリプラスや日東棒(細い製品が良いですね)が使えます。しかしどうしても劇薬ですし周波数バランスも変わるし、これらだけで何とかするのは無理がある。

そこで最近音場を調えるのに使ってるのが、もう何回登場したかわからないQAA(quantum acoustic audio)の製品です。

GAVAN氏来訪の前に音場を調える為に一番弄ってたのはこれです。簡単に言うと『一帯の空気の抵抗が激減した感じ』になる。それと置く場所次第では壁が消える、とかに近いだろうか?いや、ホントに。高いところにも低いところにも大変有効です。

正直どれでもよろしいです。形状や大きさによって効く量は変わりますが優劣はないです。パワーだけなら圧倒的なのは輪投げのおもちゃのようなコレ

群を抜いて大きいから効くのはわかる。

ですけど他にわかってきたのが(金属ついてるとルームチューニング材としての効果が相当上がる)ということ。これなんてケーブルインシュレーターだけど下に金属のスパイク受けついてるからとても効いていて手放せない。

優劣は無い、といったのは効果の大小を使って微調整しているから。部屋の左右差を殺すのにも非常に有効だが、部屋のセンターにはいくら置いても問題はないが左右だと置き方次第ではフォースに偏りが生じ、スピーカーセッティングがずれたかのようになる。(無論スピーカーセッティングが合ってないとこれらの試みは悪い意味で破れ鍋に綴じ蓋に終始するだろう)

細かくて安いのも含めて色々手当たり次第持ってたほうがいい。全部大きいビットしかないドライバーとか厭でしょ?

“ルームチューニングとフォース” への2件のフィードバック

グルマンさん、こんにちは。

「観の目つよく、見の目よわし」

音を見るのではなく、フォースを感じろ。

特にリマスタリングされたバイオリン協奏曲のソロ楽器の位置に悩む事が多かったのですが(中央よりになることが多い)、グルマンさんの言葉で悩みから解放されました。

でもスピーカーセッティングやルームチューニングをしている時だけでなく、普通に音楽聴いているときもこのやり方でいいのでしょうか。グルマンさんは普段音楽を聴いている時はどうされますか。

そうしないと(=左右スピーカーの間の空間にしっかり目を凝らすと)ソロ楽器の位置がおかしくなる、という状態はやはりどこか詰めが甘いのでしょうか。

完全に広義のセッティングが決まっているとどう聴いてもコアは凝縮しつつ立体的な形を伴い点というよりは球体でありコア自身の形状に奥行きも伴います

そしてそこから音が放散される様が見て取れます

普段聴くときは宮本武蔵である必要はありません

観の目、見の目、それぞれ適当に切り替えて色々な手法で聴いていただければと思います

ただ見の目で聴いて何か崩れる場合は多分なにかがずれているか部屋に致命的な直接反射なり共振物があります

共振物に関しては、ノードストとかのローフリクエンシースイープを使うとビリビリと鳴りますのでそれで探して殺します

勘弁で強力なのは…ゲルです